La actual provincia de Soria fue ocupada en el año 714 por tropas musulmanas lideradas por el entonces Gobernador del Norte de África, el árabe Musa ibn Nusair.

Desde ese momento, la población civil (fundamentalmente musulmana) se concentra sobre todo en las actuales comarcas de Tierra de Ágreda, Campos de Gómara y Tierra de Almazán, convirtiéndose el resto de la provincia en zona militarizada y campo de batalla donde se producían continuos enfrentamientos entre los ejércitos cristiano y musulmán.

A comienzos del siglo X, la zona occidental de la actual provincia es reconquistada por el Reino de Navarra y el Condado de Castilla y no es hasta comienzos del siglo XII cuando la parte oriental de la provincia, desde el Moncayo hasta la actual ciudad de Soria, es recuperada para la cristiandad de forma pacífica por el rey de Aragón, Alfonso I «El Batallador».

Consecuencia de la actividad de repoblación llevada a cabo por el Rey aragonés, es cuando entre los años 1.109 y 1.119 la ciudad de Soria aparece por vez primera en las crónicas de la época. De forma oficial, los historiadores datan la fundación de esta pequeña gran ciudad en el año 1.119, hace 902 años, ni más ni menos.

Los primeros asentamientos urbanos se realizan entre los cerros del Castillo y la Ermita del Mirón, puntos estratégicos para vigilar y controlar el paso sobre el río Duero. En el lugar ocupado por la actual ciudad de Soria no hay rastro de asentamientos celtíberos, romanos ni visigodos. Durante la ocupación musulmana sí debió existir un pequeño castillo o atalaya pero sin que ello suponga asentamiento estable de población, sino únicamente un pequeño destacamento militar con meras funciones de vigilancia sobre el río Duero.

En el año 1.119, la recién nacida ciudad de Soria forma parte del Reino de Aragón y es repoblada con gentes venidas de Aragón y Navarra. En el 1.134, tras la muerte de «El Batallador», queda sujeta a la soberanía Castellana. Comienza así una época de florecimiento de la ciudad y en la que Soria se convierte en punto de referencia económico y social de la frontera entre Castilla y Aragón. .

En el año 1.195, el Rey de Navarra Sancho el Fuerte saquea la ciudad de Soria, ocasionando este hecho un fuerte retroceso económico y social pues gran parte de los pobladores que sobreviven abandonan la zona por miedo a nuevos ataques del navarro. Ante esta situación, Alfonso VIII, Rey de Castilla (El Rey Niño de Soria), a través de un Fuero, fomenta una nueva etapa de repoblación de la ciudad concediendo importantes privilegios a quienes allí se establecieran.

Motivados por la intervención del Rey Niño, llegaron a la naciente ciudad de Soria campesinos que provenían de los pueblos de alrededor, guerreros acreditados que buscaban tierras, títulos de nobleza y aventuras, así como judíos y musulmanes que practicaban con habilidad sus actividades industriales y comerciales. Surge así una nueva etapa de esplendor en la que la ciudad se convierte en importante zona de paso en la nueva ruta entre Castilla y Aragón, punto vital de la actividad comercial entre ambos reinos y lugar de descanso y avituallamiento para reyes, señores y tropas.

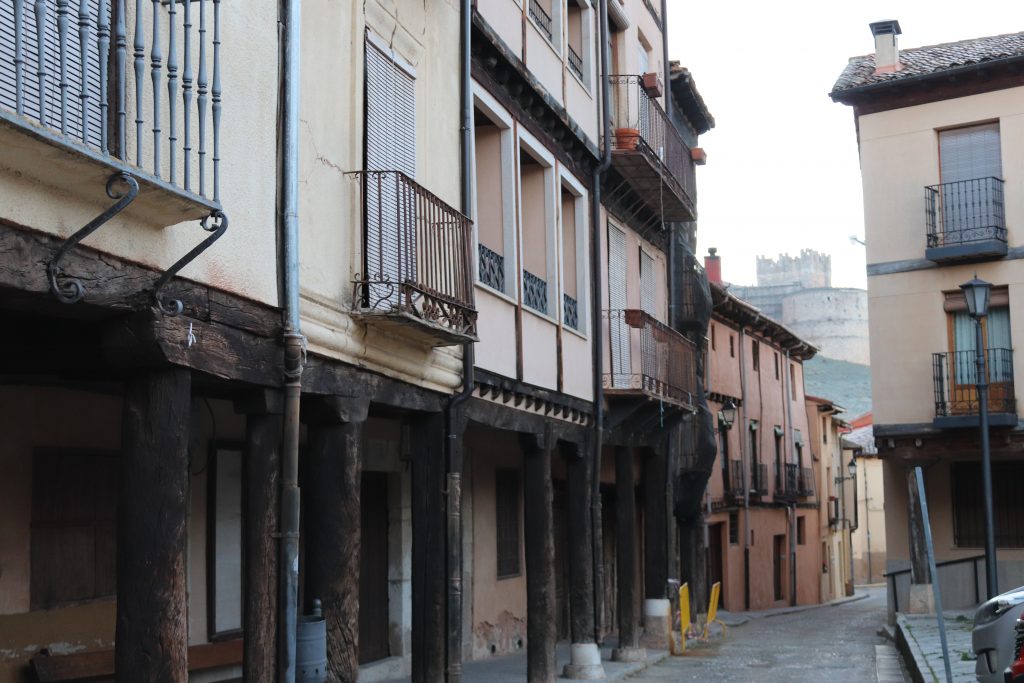

De los inicios de la ciudad de Soria, entre las excentricidades propias de alcaldes del presente siglo sin conocimiento arquitectónico ni gusto alguno, sobreviven actualmente varios tesoros repartidos por la ciudad que destaco y entiendo son de obligada visita: la Iglesia de San Juan de Rabanera, la Iglesia de Santo Domingo, la Ermita de El Mirón, el Monasterio de San Juan de Duero, el Claustro de la Concatedral de San Pedro y por supuesto los restos del Castillo.

El libro de la historia de Soria no ha hecho más que comenzar a escribirse. Se convierte en población de referencia de la frontera entre los Reinos de Castilla y Aragón, donde desde comienzos del siglo XII hasta mediados del siglo XV, durante aproximadamente 360 años, entre ambos Reinos se libran duras batallas por este territorio y que posiblemente hayan dado a sus modernos pobladores esas características genéticas tan típicas y que el que suscribe es posible que lleve impregnadas en su ADN. Pero eso ya, queridos lectores y posiblemente amigos, es otra historia.